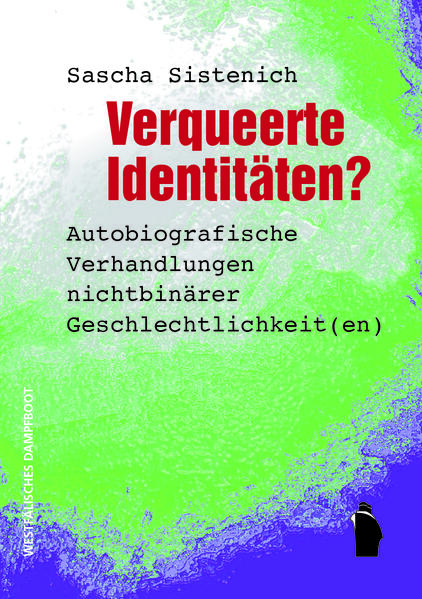

Neu erschienen im Jahr 2024 und als Open Access zugänglich ist die Studie »Verqueerte Identitäten? Autobiografische Verhandlungen nichtbinärer Geschlechtlichkeit(en)« von Sascha Sistenich. Es geht zum die biografischen (Re-)Konstruktionen queerer Lebensverläufe und Erzählungen von geschlechtlichen Möglichkeiten, Erfahrungs und Existenzweisen nichtbinärer und genderqueerer Akteur:innen. Diese werden zu Gestaltungsprozessen von Übergängen im Lebenslauf und sozialen Praktiken zur Subjektivierung des Selbst sowie zum Aufbau von Resilienz analysiert.

Neu erschienen im Jahr 2024 und als Open Access zugänglich ist die Studie »Verqueerte Identitäten? Autobiografische Verhandlungen nichtbinärer Geschlechtlichkeit(en)« von Sascha Sistenich. Es geht zum die biografischen (Re-)Konstruktionen queerer Lebensverläufe und Erzählungen von geschlechtlichen Möglichkeiten, Erfahrungs und Existenzweisen nichtbinärer und genderqueerer Akteur:innen. Diese werden zu Gestaltungsprozessen von Übergängen im Lebenslauf und sozialen Praktiken zur Subjektivierung des Selbst sowie zum Aufbau von Resilienz analysiert.

Anhand von Interviews werden geschlechtliche Möglichkeiten, Erfahrungs- und Existenzweisen, die mit den sozialen Lebenswelten nichtbinärer Subjekte einhergehen, methodisch rekonstruiert: Wie verstehen, gestalten und (er)leben die Akteur:innen Geschlechtlichkeit und welche geschlechtlichen Selbstverständnisse und Selbstbil dungsprozesse zeigen sie? Wie gestalten sich gesellschaftliche und soziale Bedingungen und Verhältnisse, die eine Intelligibilität unterschiedlicher Geschlechtlichkeiten ermöglichen oder verhindern?

erschienen 2024 in Münster beim Verlag Westfälisches Dampfboot, 167 Seiten, 24,00€